Carlos

Mejía Godoy

Por L.C. Bermeo Gamboa

No

lo puedo asegurar, pero sospecho que existió un plan original según el cual una

logia secreta obsesionada con la coherencia estética del arte local, tramó un

acto de repetición y de énfasis en la historia literaria del Valle; esta

pequeña parcela desde la cual se ha contribuido con algunas obras valiosas a la

imaginación universal. En ese documento fundacional que ahora me imagino, se

determinó con neurótica simetría que 110 años después de la publicación de María (1867), novela escrita por Jorge

Isaacs, aparecería otro escritor caleño quien a mediados del siglo XX

reinventaría otra María, conociendo

lo dicho por Borges en su Pierre Menard,

autor del Quijote, tenía claro que así escribiera el mismo libro letra por

letra, sería completamente distinto; sería original. Entonces, esta nueva María, escrita por Andrés Caicedo en ¡Que viva la música! (1977), se llamaría

María del Carmen Huerta. Una de ellas

según dicen los guías turísticos —y académicos— está sepultada en el cementerio

de la vereda Santa Elena, en El Cerrito (Valle), muy cerca de la hacienda El

Paraíso; la otra —cuentan los supersticiosos lectores de Caicedo— es un alma en

pena que pasea por Cali, La Sucursal del Cielo.

Mi

propósito, como lector —y como valluno—, fue comentar algunas relaciones

literarias y anecdóticas entre las obras capitales de Isaacs y Caicedo, algo

que me pareció pertinente, en primer lugar por la evidente conexión entre los

autores, y en segundo lugar, ya que pese a la obviedad de mi ‘descubrimiento’, no

veo que se haya discutido, ni mucho menos analizado como se merece este

fenómeno tan conocido en la crítica literaria. Parte de ese propósito se manifestó

en mis colaboraciones con Revista Corónica donde publiqué cinco apuntes de lector que, no lo sabía entonces, terminaron conformando un libro que describe

mi lectura comparada y vivida durante algunos meses en compañía de tan famosas

damas. Este libro que mantendrá el título original de Diario para dos Marías, quedará en espera de su oportunidad en el

mundo editorial.

Así

que para finalizar esta serie de entregas en Corónica —y por fin cambiar de

tema—compartiré dos de las conclusiones parciales a las que he llegado en mi

ejercicio lector, esperando iniciar una discusión básicamente sobre las obras

que son, en términos literales, las que mejor podemos llegar a conocer, aún

mejor que a sus autores, que ya son leyenda.

La

tradición hipertextual

Esa

tradición literaria a la que pertenecen Isaacs y Caicedo, podemos definirla en

los términos de Antoine Compagnon: “La tradición literaria es el sistema

sincrónico de los textos literarios, sistema continuamente en movimiento, que

se recompone a medida que aparecen las obras nuevas. Cada nueva obra provoca un

reajuste de la tradición como totalidad”. Así que podemos afirmar que hay una

tradición en el Valle del Cauca fundada por Jorge Isaacs con su novela María que se mantuvo inalterable hasta

que llegó Andrés Caicedo y la recompuso agregando su novela ¡Que viva la música! Desde luego, hay

otras novelas vallecaucanas que integran esta tradición —el canon valluno— pero

tal vez ninguna con la capacidad de cambiar lo que entendemos por novela

representativa, en esta tradición sólo encontramos dos novelas que

desarrollaron forma y temática hasta su más alto nivel de perfección narrativa,

esas son las de Isaacs y Caicedo, por ello resulta muy acertado analizar la

relación de influencias entre estos dos autores.

Según

Harold Bloom, que es el crítico que mejor ha desarrollado una teoría acerca de

la ansiedad de las influencias, en toda tradición literaria o artística donde

interactúen genios creativos se presenta un fenómeno parecido a un enfrentamiento

en el cual un creador-padre, predecesor, influye con su poderosa imaginación

sobre un creador-hijo, heredero, el hijo debe esforzarse porque la influencia

del padre no destruya su propia originalidad y lo convierta en mero imitador

—al respecto me atrevo a decir que los herederos de Isaacs, García Márquez

entre ellos, han sobrevivido mejor a su influencia que los herederos de Caicedo—,

de modo que el heredero que se supera en este enfrentamiento encuentra su

propio lugar dentro de la tradición y establece un diálogo de iguales con su

predecesor, por tanto, sentencia Bloom, para un poeta o creador literario: “El

significado de un poema sólo puede ser otro poema”, en nuestro caso, una novela

sólo puede ser asimilada a través de otra novela.

Las

formas en que pueden expresarse estos esfuerzos por superar la influencia de un

predecesor son múltiples, pero esa literatura nueva que se obtiene como parte

de una tradición y que pretende suceder en el tiempo a las obras clásicas se le

conoce, según la definición de Gérard Gennett, como una literatura en segundo

grado, es decir, literatura construida sobre literatura, obras modernas que

manifiesta o implícitamente establecen una relación intertextual con los

clásicos a través de recursos formales como la parodia, el travestimiento

burlesco, el pastiche y la antinovela. De este tipo tenemos obras como el Ulises cuyo fundamento temático, en el

tiempo histórico, es la Odisea de Homero, pero hay casos menos evidentes como

el de Madame Bovary con el Quijote,

una intertextualidad testimoniada por el mismo Flaubert.

No es descabellado, por tanto, que así mismo, reducidos a esta pequeña

tradición vallecaucana, tengamos el caso de ¡Que

viva la música! con María donde

Caicedo aplica una corrosiva parodia al elegir un personaje femenino —María del

Carmen— que se opone alegremente a la moral femenina que había fijado Isaacs

con el arquetipo santificado de María. Aunque esta parodia de Caicedo es de las

más finas, ya que va acompañada de la nostalgia por un lugar perdido —El Paraíso/Cali—,

por eso, como afirma Claudio Magris: “La parodia no destruye, sino que conserva

y salva el texto —y el mundo— original que en ella resuena y se presenta

modificado de forma burlesca”.

Andrés

Caicedo, lector de María

De

los miles de niños que han visitado la hacienda El Paraíso desde que esta abrió

sus puertas al turismo, llevados allá —obligados— en paseos escolares o

familiares para conocer la casa donde Efraín y María vivieron su idilio, de

todos ellos, tal vez sólo uno —hasta ahora— descubrió el secreto literario más

valioso que allí permanece: mezclar realidad y ficción en un mismo lugar.

Es

un hecho poco reconocido, pero se puede afirmar que Andrés Caicedo fue un

lector temprano de la obra de Isaacs. A falta de un documento autógrafo que

pruebe esto, como podría esperarse hallar en sus libros publicados

póstumamente, cabe mencionar los apuntes literarios en El libro negro, La huella de un lector voraz (2008), donde no hay

referencia a Isaacs; tenemos entonces el testimonio de Rosario Caicedo —memoria

viva y crítica de la obra de su hermano— quien conserva una edición de María que leyeron juntos en su

adolescencia y que está marcada como: “Pertenece a Andrés Caicedo y hermana”,

esta edición fue comprada por su abuelo en alguna visita a la misma hacienda,

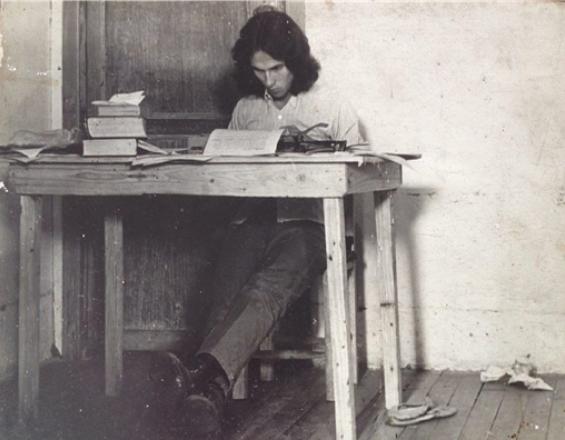

por eso lleva el sello oficial de la Tesorería del Departamento. Incluso, por

si se duda de la admiración que sentía Caicedo por Isaacs, se conservan

fotografías del último viaje familiar de Caicedo a la hacienda El Paraíso en el

año 1975, dos años antes de la publicación de ¡Que viva la música! y de su propia muerte.

En

diálogo con Rosario Caicedo intenté profundizar en la particular relación de su

hermano con la obra de Isaacs. De modo que ante la pregunta de si Caicedo fue o

no consciente de crear una obra que reinventaba la de su predecesor, concluye

Rosario que no cree que él llegara a ver esa relación tan clara como hoy

podemos reconocerla. Pero sí tenía una predilección por el mismo Jorge Isaacs,

a quien imaginaba como el propio Efraín de la novela, y como ellos tenía la

misma relación conflictiva con sus lugares de origen, así como por su familia, cuenta

la más cercana pariente del joven autor: “Él y yo hablábamos sobre Jorge Isaacs,

le gustaba el hecho de que fuera judío, lo veía como una persona distinta, era

como el otro. De Efraín le gustaba que finalmente se iba, Andrés siempre tuvo

una relación de amor odio con Cali, querer estar y querer irse de Cali, Cali lo

alimenta y Cali lo destruye, como a Efraín con El Paraíso”.

No

cabe duda sobre la influencia —no

declarada, ni mucho menos estudiada— de Isaacs en Caicedo, —me pregunto, si

Georg Steiner pudo hallar una genealogía universal para Antígona, ¿es fútil

dedicarle una mirada atenta a estas dos mujeres —formas de un mismo arquetipo—,

teniéndolas tan cerca?—. Esta influencia que no demerita el poder creativo

individual del segundo, ni la fuerza estética fundacional del primero, esta

influencia que tampoco es la única en la obra de Caicedo, pero que contrario al

prejuicio de ver al joven autor como un rebelde dentro de su tradición,

evidenciamos que no sólo la aceptó, sino que la reinterpretó en clave moderna,

lo que puede entenderse como dar el segundo paso adelante. Entendido así, la rebeldía

de Caicedo no fue más que la última forma que adquirió el avatar de la

tradición, como todos los grandes renovadores, es un anarquista chestertoniano.

El hecho de que Caicedo no tuviera consciencia de esa herencia que él continuaría,

sólo corrobora lo ya dicho por Carl Jung acerca de que un arquetipo no debe

reconocerse para poder influir en nuestra imaginación; María hace parte de

nuestro inconsciente colectivo.

En

1937, 70 años después de la publicación de María,

Borges afirmó que aún se podía leer con gratitud la novela de Isaacs, es bueno

agregar que hoy 150 años después, María

ha creado su propia tradición literaria en la cual se suceden otras novelas

herederas —no copias— de sus temas, contamos entre estas a La vorágine (1924) de José Eustasio Rivera, a La mansión de Araucaíma (1973) de Álvaro Mutis; pero ninguna más

radicalmente moderna, y a la vez la única que mantiene con vida la tradición de

lo que podríamos llamar literatura vallecaucana, como ¡Que viva la música! de Andrés Caicedo.

Fotografías tomadas del perfil en Facebook de Rosario Caicedo.